作者:佚名 来源于:中国民俗文化网

□ 安俊维

秦安县位于甘肃省东南部,天水市北部,渭河支流葫芦河的下游。一提起秦安,附近市县的人总会想起“货郎担”“小商品市场”。是的,秦安素有“崇文、重教、重商”的风气。在现在的县城里,有几处街巷依旧保持着它熙熙攘攘的商业气息。

秦安的南柴市,在百姓口中称为“南柴儿”,位于县城兴国路南侧,及南上关、南下关、饮马巷十字路口这一带。作家写文章,往往把它写成更具书面色彩的南柴市。从名称上看,这里以前似乎是专门买卖柴火的市场,这在别的地方也是常见的,例如北京有菜市口、珠市口等地名,天水老城以前就有个猪羊市。当然,也有可能是借代的手法,除了卖柴也还卖别的。

南柴市连着饮马巷,从这两个地方走过,我偶尔会想起诗人海子的名句:“喂马,劈柴,周游世界。”会心一笑,为的是诗人的浪漫。其实人们生活中离不开柴火,有多少时光被我们消磨在了柴、水和灶台边了呢?农村人用柴自砍即可,山峦上多的是,可城里人则要买。砍柴挑水,买薪粜米,这样的生活忙忙碌碌,也热气腾腾。

不过,秦安已故学者康熙德生前说,“南柴儿”应是“南寨儿”,是一个“寨”,说成“南柴儿”是后来的人以讹传讹,说错了。“寨”是个军事行政单位,主要在宋金时候使用。当时朝廷在边境地区设置了许多寨、城、堡、镇等地方行政区划,有的隶属于州,相当于县一级行政区,有的隶属于县,为县以下行政区划。宋金时期,秦安县城治所在古城(今兴国镇康坡村),但还有其他的寨、堡,它们共同构筑了一套军事防御体系。

康熙德是秦安县精于本地文史掌故的宿儒,他见闻广博,本地人都很尊重他提出的文史意见。宋金之前,秦安还曾被称作“成纪”“显亲”“略阳”等名,治所在今陇城镇、郭嘉镇等地。当时兴国盆地还不属于一个县的中心。“寨”会让人联想到动荡和战争,如《水浒传》里的清风寨,《杨家将》里的穆柯寨。从历史背景上分析,这个地方有个“南寨子”,是可能的。

有一次我爬凤山,俯瞰县城格局,对上关街的走向琢磨了一下,发现上关街、下关街、饮马巷和兴国路都向南柴市聚集,且老城其他街巷都是四方四正的,如兴国路、成纪大道、太白街,唯独上关街是斜的。结合康熙德的意见,我认为,明清街是一条斜街,是天然形成的,没有经过规划,形成年代在金代甚至更远。所谓“世上本没有路,走的人多了也便成了路”,而现在的兴国路、成纪大道(元明清时是城墙)、太白街等都是金元以来经过统一规划修建的,明清则延续了这种格局。

所以我个人觉得,“南寨儿”是秦安老县城的前身。不过“南柴儿”的说法也是对的,旧时这里是商贸中心,人们在这里采买薪柴等物资。折中的说法是:“先有南寨子,后有南柴儿(南柴市)。”

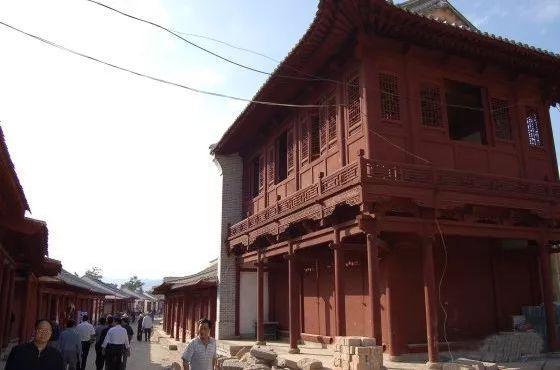

小时候,有一次舅婆家煮了羊肉,前后都是舅爷掌勺,盆碗摆了一案板。舅婆抱怨舅爷:“摆得比南柴儿还欢。”我听了觉得很好笑。没想到“南柴儿”这么有名,竟然成了俏皮话。这句话背后的历史信息是“南柴儿”很“欢”。前文中提到的上关街、下关街等辐辏攒心,构成了旧时秦安的商业区,是整个县城最热闹、最繁华的所在。

传统的手工业在二十世纪延续发展,手工业品的被替代是陆陆续续完成的。随着交通、通信等行业的进步,这里也引进了很多洋玩意儿,乃至有日本、英国等外国货物销售。有了钟表以后,“南柴儿”一带就有了修表的匠人。还有很多西医诊所和中医药铺同街而设,共存发展。饮食业也继续发展,如秦安辣子面最初由安姓人家在南柴市售卖,可以追溯到民国时期,更早的情况则不详。

1/2 1 2 下一页 尾页

上一篇: 甘肃:民间典藏再现《四库全书》盛境 每周周末诚邀各地游客“打卡”

下一篇: 天水之间补天石

【相关文章】

版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。